일찌감치 호텔로 돌아왔는데, 머리가 지끈거리고 목이 따끔거리는 게 아무래도 감기가 걸리려나보다. 하긴 밤에는 춥고 낮에는 뜨거운데 공기도 건조하니 여태까지 감기가 안 걸린 게 이상할 정도다. 뜨거운 물로 목욕을 하고 나니까 좀 나아지는 것 같다.

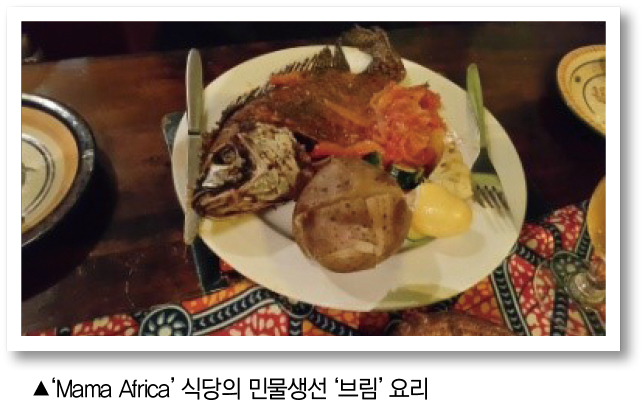

저녁은 Farewell 파티로 이곳에서 유명하다고 하는 ‘Mama Africa’(우리나라로 하면 ‘엄마손’ 정도가 될) 식당으로 몰려갔다. ‘브림’이라는 현지에서 잡히는 민물생선과 rump(소 엉덩이 살)을 시켰는데, 음식은 그저 그렇다.

대개는 하루를 더 지내고 그 다음 날 각자의 행선지로 떠나는데, 몇 사람들은 내일 떠나기 때문에 아쉬운 작별을 한다. 그동안 정이 들어서 헤어지는 것이 쉽지 않다. 서로 찍은 사진을 나중에 공유하기 위해 이메일 주소를 확인하고 작별을 고한다.

호텔에 돌아오니 젊은 사람들 사이에 작은 소동이 벌어졌는데 이유를 알고 보니 황열병주사 때문이었다. 많은 젊은이들이 싼 비행기로 여행을 하다보니 공항이 멀리 떨어진 경우가 발생하는데, 이 친구들도 다음 여정을 위해 요하네스버그로 가려면 리빙스톤 공항에서 비행기를 타야 하는 것이었다. 빅토리아에는 짐바브웨에 속한 Vic Fall 공항과 잠비아에 속한 리빙스톤 공항 두 개가 있는데, 리빙스톤 공항은 불과 이삼십 분 거리에 있어도 리빙스톤 다리를 건너서 잠비아로 입국을 해야 하기 때문에 비자비를 내고 입국수속을 해야 한다.

그러다 보니 택시와 비자비용이 합쳐져 결국 배보다 배꼽이 더 크게 되었다.

문제는 잠비아가 황열병 위험지역으로 돼 있어서 잠비아에서 남아공을 들어가려면 황열병 접종이 필요하다는 것이었다. 그런데 크리스틴은 2014년부터 규정이 바뀌어서 괜찮다는 것이었고, 얀은 인터넷에서 확인해보니 아직도 황열병 접종이 필요하다는 것이었다. 가장 정확한 것은 남아공 외교부 홈페이지에서 확인하는 것인데 호텔에 와이파이가 돼도 워낙 느리기 때문에 접속이 잘 안 된다. 결국 각자 전화를 해서 남아공 외교부에 알아본 결과 예방접종이 필요 없는 것으로 판명 됐지만, 알고보니 황열병 예방주사를 맞은 사람은 한국사람밖에 없었다. 말라리아 약도 겨울철이라는 이유로 외국 친구들은 아무도 먹지 않는다. 여행 중간중간, 열이 나고 목이 부은 사람들이 있어 내가 가지고 있던 항생제를 먹을 테냐고 물어도 그냥 참아 보겠단다. 어려서부터 꼭 필요하지 않은 약은 가급적 먹지 않는 것에 익숙하기 때문이리라. 그것 보면 우리나라 사람들은 너무 약을 남용한다.

오늘은 자유롭게 선택 관광을 하는 날이다. 우리는 오전에 Traditional Village Tour를, 오후에는 헬리콥터 투어를 신청했다. 10시 정각에 Village Tour 차를 타고 가는데 우리 부부뿐이다.

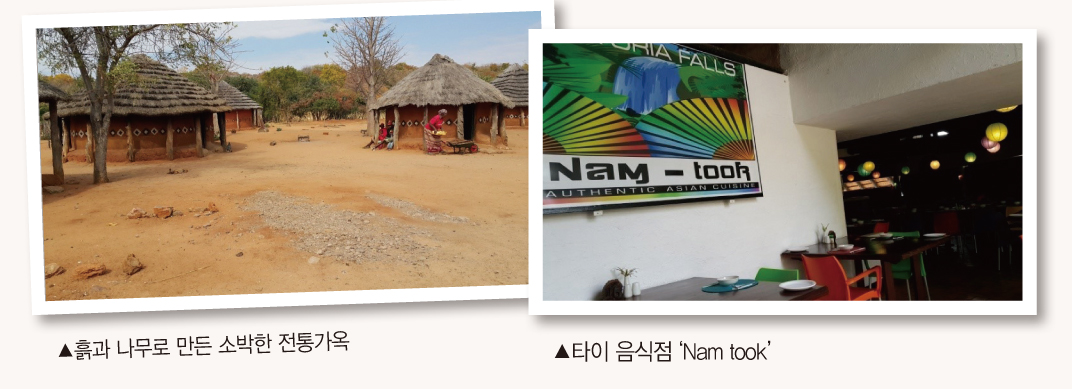

Village Tour는 노마드가 어느 마을을 지정해서 원하는 사람들을 연결해 주는 프로그램이다. 전통가옥 몇 채에서 실제로 사람들이 아프리카 방식으로 살면서 농사에 필요한 도구도 만들고 공동 취사장에서 음식도 만들고 농작물 키우는 것도 보는 등 평이한 그네들의 생활을 보는 것이지만 힘바족 투어에서 하도 실망을 해서인지 오히려 신선하게 느껴졌다.

그동안은 멘지가 만들어준 음식이 입에 맞아 한국음식 생각이 전혀 나지 않았는데 감기 기운이 있어서인지 오늘은 밥하고 좀 매캐한 것이 먹고 싶다. 호텔에서 가까운 곳에 태국 음식점이 있어 가보기로 했다. 쇼핑센터 2층에 위치한 곳인데 올라가보니 제법 널찍하다. 시간이 일러서인지 한적해서 발코니에 자리를 잡고 앉으니 주변이 한 눈에 내려다보인다. 주위에 여러 가지 공예품 등을 파는 오픈마켓이 있어서 사람들이 꽤 많이 오간다. 여행하면서 식당이나 카페에 느긋하게 앉아서 지나가는 사람들 구경하는 것도 또 다른 재미다. 각자 다른 피부색과 옷차림, 표정들로 대개는 관광객들이니 바쁠 것도 없이 걸어가는 자태들이 저마다 제 각각이다.

한 무리의 동양인들이 지나가는데 멀리서 봐도 한국 사람들이다. 한국 사람들은 어딜가도 표가 난다. 우선 옷 차림새가 화려하고 특히 여자들은 화장발이 세서 무섭게 보인다. 남자들은 어김없이 차양모자에 선글라스를 낀다. 중국 사람들은 늘 우중충한 옷에 배가 불룩하고 시끄러운데 허리에 벨트주머니를 차고 있으면 거의 99%다. 일본 사람들은 걷는 것도 조심조심, 먹는 것도, 말하는 것도 조용조용이다.

식당은 메뉴도 다양하고 주인은 백인 할아버지인데, 이웃집 아저씨처럼 표정이 친근하다. 배가 별로 고프지 않고 뜨끈한 국물이 먹고 싶어서 해산물 스프와 쇠고기 야채볶음을 주문했는데 제대로 시킨 것 같다. 진한 해산물 국물에 짭짤한 쇠고기볶음이 입맛을 돋운다. 흰밥을 시켜서 쇠고기 볶음과 같이 먹으니 청진동 뒷골목 식당에서 먹는 맛과 똑같다. 우리 부부는 여행하면서도 식성이 무난해서 한국음식도 냄새만 맡지 않으면 몇 달을 여행해도 별로 먹고 싶다는 생각이 안 드는데 몸이 불편하거나 식욕이 떨어지거나 하면 뭔가 짭짤한 것이 당긴다. 그럴 때면 중국집이나 타이 레스토랑을 가는데, 거의 실망한 적이 없다. 오히려 이상하게 한국음식점에 가서 실망할 때가 많은데, 대개는 터무니없이 비싸고 내용물이 부실한 경우가 많았기 때문이다.